实验室仪器设备后续校准周期的反应调整法

反应调整法是基于设备之前历次校准结果进行校准周期的调整。该方法直观且易于应用,实验室认可不需要建立模型或预测将来的测量可靠性变化。反应调整法又分为简单反应调整法和增量反应调整法。

1 周期调整的判定原则

反应调整法是基于风险考虑,根据设备初始校准后、经一定时间间隔(初始校准周期)的后续校准结果来确定后续校准周期:

(1)若校准结果位于最大允许误差的80%内,则后续的校准周期可延长;

(2)若校准结果超出最大允许误差,则后续校准周期应缩短;

(3)若校准结果位于最大允许误差80%和100%之间,或对校准结果的符合性难以做出判断,则实验室应考虑缩短校准周期或增加期间核查频次,对设备的性能做进一步验证。

检测/校准方法对设备的要求用“最大允许误差”来表述,泛指方法对设备所规定的各项技术指标,包括示值误差、重复性、稳定性、检出限、鉴别阈等。

2 简单反应调整法

简单反应调整法是一种最简单的调整校准周期方法,有时也称为“自动调整法”或“阶梯调整法”。

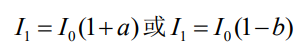

若校准结果在最大允许误差内且符合 1 中 (1)的情况,则通过增量系数 a 来延长校准周期;若校准结果超出最大允许误差,则通过减量系数 b 来缩短校准周期。

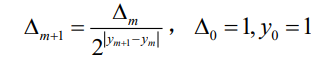

新的校准周期I1可通过下列公式进行计算:

式中,I0为调整前的校准周期。

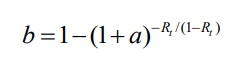

实验室应设定适当的 a 和 b 的值。a 和 b 值的设定决定后续校准周期的调整。通常情况下,实验室认证可以先设定 a 值和长期平均测量可靠性目标 Rt 的值,b 可以通过下列公式(2)计算:

a 和 b 的值与设备的测量可靠性目标相关。例如,a 取 0.1、b 取 0.55 可获得大约90%的测量可靠性目标。

实验室在选择系数 a 时应进行权衡:a 值选的越大,则该方法可使校准周期从初始值接近“正确值”的速度越快;若 a 值选的较小,校准周期接近“正确值”的速度较慢,但校准周期一旦达到正确值,较小的 a 值可使其更好的保持在“正确值”附近。

简单反应调整法的缺点是实验室无法确认校准周期在什么时间达到了“正确值”。

3 增量反应调整法

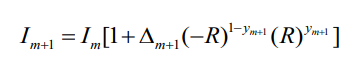

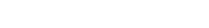

增量反应调整法也是基于历次校准结果对校准周期进行调整。该方法的最终测量可靠性目标 R 由实验室直接设定。该方法调整后的校准周期Im+1与调整前的校准周期Im的关系见下列公式。

其中,Δm+1与Δm的关系见下列公式。

式中:

Im ——第 m 次校准时的校准周期;D

Δm——第 m 次校准周期调整的系数;

R ——测量可靠性目标;

ym——计算因子,当第 m 次校准结果满足要求时ym=1,当第 m 次校准结果不满足要求时ym=0;

m——校准周期的调整序号。

在调整校准周期过程中,若设备的性能稳定(校准结果持续满足要求),则在达到校准周期“正确值”的过程中,周期调整的幅度逐渐减小。

增量反应调整法的优点是可改善周期调整过程中偏离其“正确值”的负面影响因素。

苏ICP备2022007585号

苏ICP备2022007585号